江戸時代に描かれた浮世絵を題材にハンカチ、タオルガーゼ手ぬぐい、メガネ拭き、など現代の生活の中で楽しむアートな雑貨シリーズです。

蔦屋重三郎が江戸時代、コンテンツビジネスを駆使して作り出した浮世絵は現代の日本を代表する文化となりました。

そんな浮世絵の世界を十分に堪能できる、愛でるもの(楽しめるもの)役に立つもの(使えるもの)お手頃なもの(手が出る価格)が揃ったシリーズです。

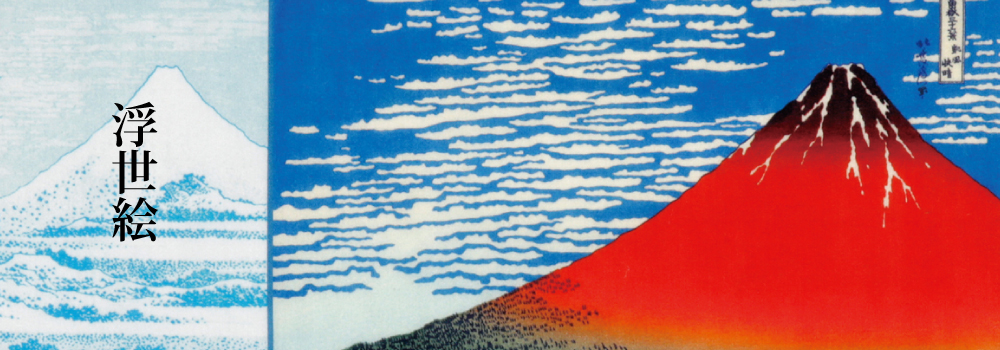

この1000年で最も偉大な業績を残した世界の100人に選ばれた

名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』のうち四十六図中の一図「神奈川沖浪裏」

「グレート・ウェーヴ」として世界的に有名となった一枚。作曲家ドビッシーはこの絵の影響をうけ交響曲『海』を作曲したとも言われ、画家ゴッホは弟テオに与えた手紙の中で北斎を激賞している。ほぼ同時期に描かれた『富嶽百景』「海上の不二」にも、荒れ狂う大波を描いている。

北斎は寛政9年(1760年)現在の東京墨田区に生まれ、江戸後期(文化・文政時代)に活躍した。九十歳という長命であったが、「あと10年いや5年の命を与えてくれば、本物の絵描きになることができるのに」と。命尽きる瞬間まで「もっと生きて絵を描きたい」と願った。

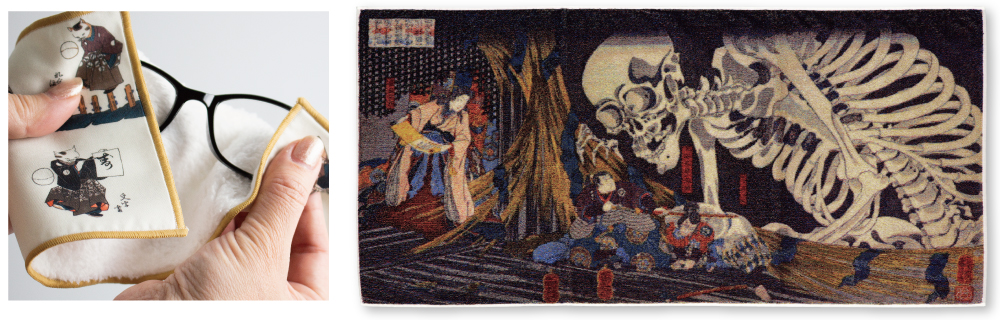

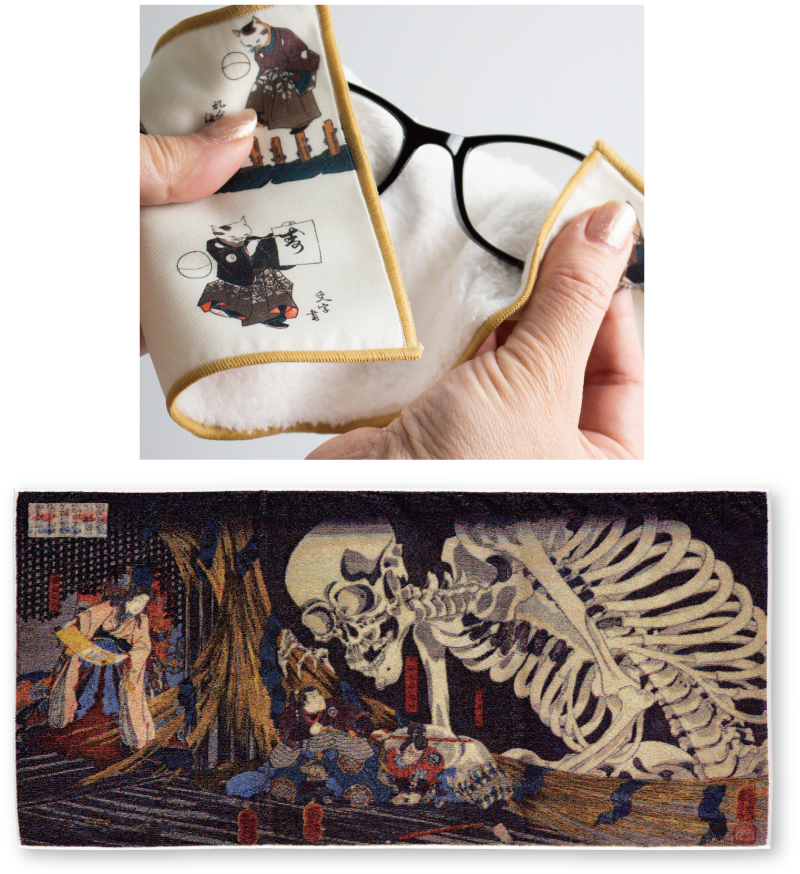

江戸の奇才絵師

歌川国芳は、文政(1818~1830)後期に武者絵の絵師として知名度を上げる。山東京伝による読本『善知安方(うとうやすかた)忠義伝』を描いた作品で、源頼信の家臣大宅太郎光国と平将門の遺児で、妖術を操る滝夜叉姫との対決の場面である。本を読み解き、よりインパクトにビジュアルに訴えるのが国芳の絵。闇の中からぬうっと現れる巨大な骸骨はまさに国芳の真骨頂。一方、国芳のねこ好きは有名で何匹もの猫を飼っていたと伝えられており、猫の擬人化、猫の当て字、洒落の効いた猫づくしの浮世絵が江戸では大人気でもあった。

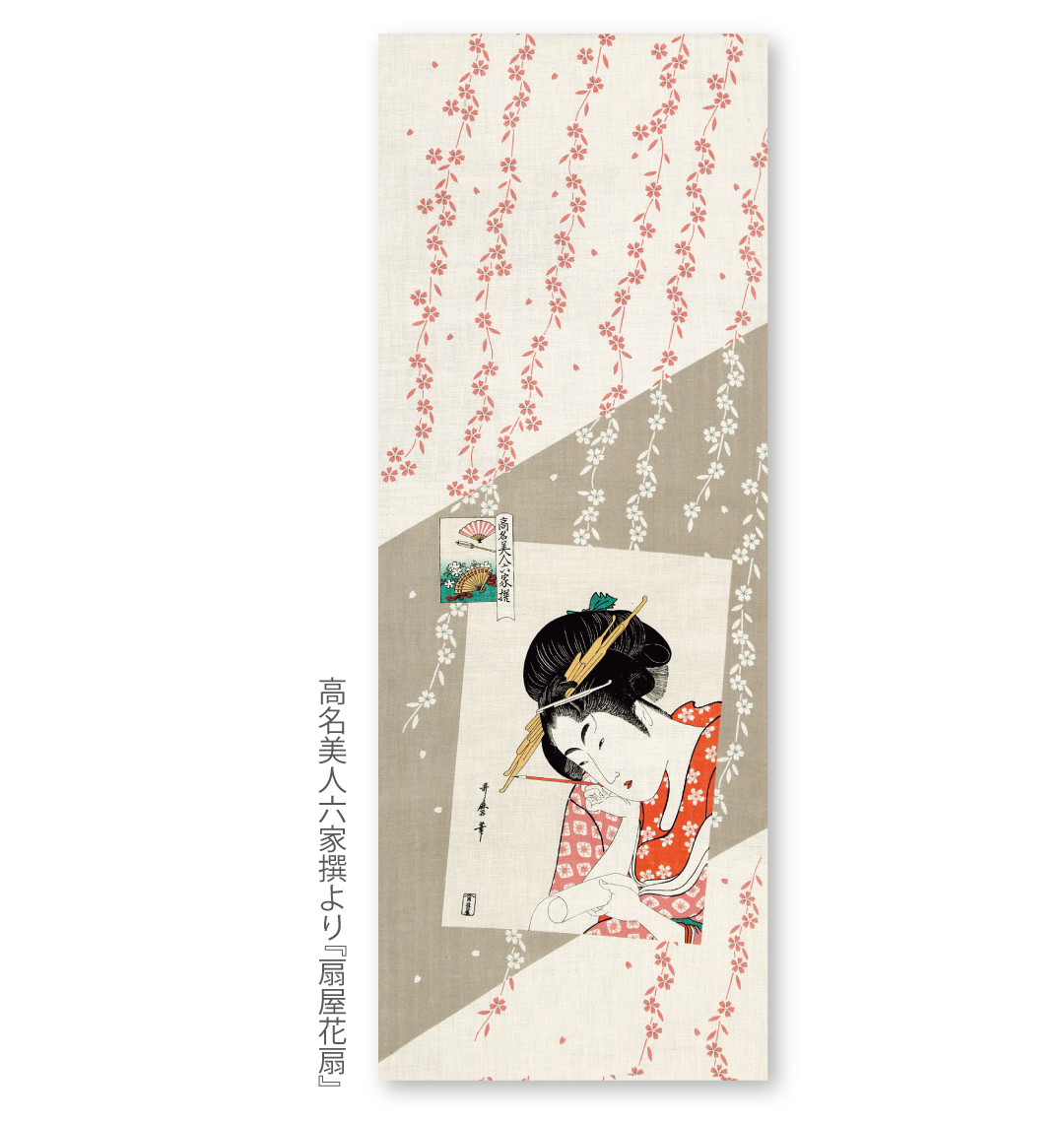

美人画と言えば

美人画と言えば喜多川歌麿。江戸後期、天明・寛政期に活躍した浮世絵師。歌磨は現在の出版社に当たる版元、蔦屋重三郎と二人三脚で江戸に次々とヒット作を生み出した。

「高名美人六家撰」は、江戸の六人の美人を描いた揃物。寛政五年(1793)遊女以外の女性の名を絵の中に記すことが禁じられたため、苦肉の策として、遊女の名前を「判じ絵」にして画面上部に記している。

高名美人六家撰の「 扇屋花扇」は扇・矢・花・扇を描き「おうぎ・や・はな・おうぎ」と読ませる謎解き絵である。

京都の奇才絵師

伊藤若冲は江戸時代中期に京都で活躍した絵師。伊藤若冲は正徳6年(1716)、京都・錦小路、青物問屋(現在でいう八百屋)「枡屋」の長男として生まれる。若くして家督を継ぐが、40歳の時に弟に家督をゆずり、本格的に絵師としての道に進む。

若冲が得意とした群鶏図は、若冲の家の縁側に放し飼いをした鶏を描き、青物問屋で育ったことから野菜(例えば、果蔬涅槃図)を多く描き、子犬や昆虫などの小さな生き物も多く描いた。

ある時、錦市場が閉鎖の危機を迎える。その際若冲は画業を中断し、町年寄りとして錦市場存続に奔走します。安永3年(1774)、錦市場は上納金を納める条件で存続することが決まり、錦市場の中興の祖とも云われています。

また、相国寺の大典和尚の下を度々訪ねては仏教や書、絵などの指導を受け、仏教や禅に関わる、絵を多く残している。